在中国山水画坛的历史河流中,新安画派是中国绘画史中一个重要的美术流派。新安画派又称黄山画派,对中国画具有承前启后的影响,代表人物是渐江、梅清、石涛,以及近代的山水画大师黄宾虹。

7月5日,“水韵青花”开创者、新黄山画派代表画家许振带领大家近距离赏析了渐江、梅清、石涛三位黄山画派的鼻祖巨匠,以及后来集山水画之大成者黄宾虹先生的画作。他还就艺术家自身位格的形成关系进行了讨论,同时分享了今人如何面对自然、与山水相处,如何让山水成为自己的背景等等颇具现实意味的心得。

以自然为师

摆脱当时画坛泥古之风

历史上出现过很多画派,比如松江画派、虞山画派、武林画派、京江画派、扬州八怪,包括本次讲到的新安画派等等。许振告诉大家,所谓画派,是后人为了表述方便,给绘画史上出现的或地域相同、或师承相同、或风格相同的画家群体的一个画派名称。新安画派是一个泛称,主要是对明朝末年到清朝中期活跃在徽州地区一部分画家的泛指。

新安画派又叫黄山画派,主要代表人物是渐江、梅清、石涛。

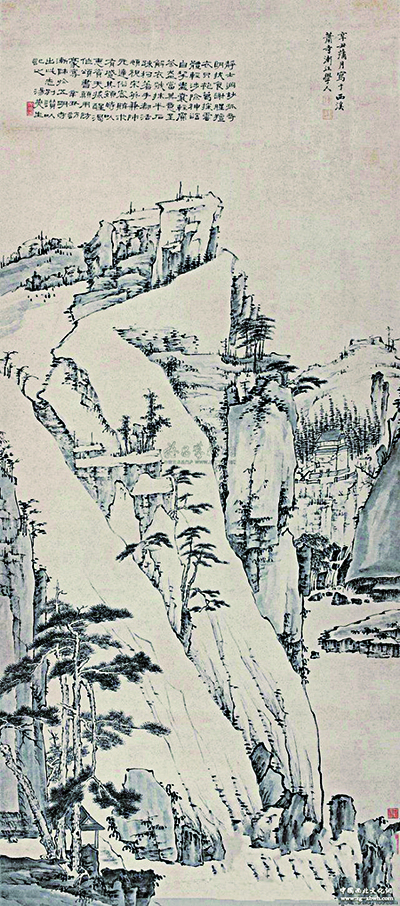

渐江是新安画派的奠基人。他出生在安徽歙县,很小就跟随父母去了扬州,少年时在那里接受了很好的教育。历史书确有记载,渐江从小能诗善赋,字写得很好,被称为天才。可惜的是,他的父亲很早过世,渐江是一个孝子,便随同母亲回到歙县。可以想象,家境破落后母子二人生活非常困难。许振尤为感慨,“据说,渐江的母亲是饿死的。一天渐江到外边去找粮食,当他找到粮食回来,却看到母亲因饥饿去世了。渐江36岁时,清兵入关,当时他曾参与抗击清兵,失败后跑到武夷山,拜古航道舟禅师门下出家为僧,法号弘仁。渐江人生的最后一程,重回徽州,从此青灯伴古佛,一心丹青事。”

渐江有诗云,“敢言天地是吾师,万壑千岩独杖藜。梦想富春居士好,更无一段入藩篱”。许振尤为推崇开篇第一句“敢言天地是吾师”——“以天地为师,在万壑千岩中独撑一杖用藜树根做的拐杖独行,真是惊天地泣鬼神!当时的大环境是很多人都在设法学黄公望的《富春山居图》,渐江说他在梦里与黄公望一起探讨,然后摆脱传统的桎梏,表现出他的反叛意识。渐江虽受黄公望和倪云林的影响,但更以自然为师,做到了风格即人格。”

许振感觉,人的极度理性,会充分体现在作品上,“渐江的作品,看上去那种长形的线条就好像是几何方块,但如果仔细看原作的话,会发现它那个线条是积点成线,非常有韵味。”许振对此深有体会,“那种线条如果没有很好的临池功夫,是达不到的。因为你所勾勒出的空间是没有体量感的。”后人有一种说法:渐江得黄山之质,梅清得黄山之影,石涛得黄山之韵。从中可以看出,渐江所画不仅仅是质感,而是蕴含山水最本源最本质的东西,清奇、冷峻,他这种“冷”,是由内而外的,“今人难学渐江,为什么?心与气质都相距甚远。”

梅清和渐江最大的区别就是生活环境的不同。梅家在历史上就是一个大户人家,很多人在朝中做官。许振不失幽默,“用现代话说,梅清很有点贵族气,包括清兵打进来后,他并没有像其他人那样去参与抗争,而是躲到乡下去读书。”许振说,看梅清的作品,既是在人间又是在仙界,有一种从容浪漫的状态。“在欣赏梅清作品时,大家试着去体会一下,他的画很强调自身对山水的理解,所以他会夸大。比如他画的黄山西海,骏驰陡峭,放笔直取直插云霄。他不仅画出了那种感觉,而且比真实的山看上去还要飘逸。像天都峰、炼丹峰,他甚至会画得上大下小,明显带有一种飘动感,有点浪漫色彩。”

许振说梅清提出的“我自无法,借古开今”“我有我法”对后来的石涛影响很大,“也可以说,如果石涛不遇到梅清的话,就不会有后来那么大的成就”。

石涛是明朝的后裔,明朝灭亡时他才四岁,乱世之中幼小的石涛被托与太监。长大之后,本意想寻山访道的石涛却稀里糊涂拜了旅庵本月法师为师,削发出家。28岁,石涛到宣城去拜访梅清,此后在黄山待了15年,“他的山水画基本上是在这个时期打好的底子,后来就去了南京。”许振说。

石涛在康熙南巡时受到康熙皇帝的接见,“受了皇恩,便忘了国恨家仇”也是后人对他的一个诟病。他本以为据此能够步入仕途,但据说康熙和他谈佛论道后,却发现他并不太懂佛法,也就把他放弃了,包括当时的《康熙南巡图》,也没有交给石涛画。

回到南京以后,石涛幡然醒悟,开始全力以赴进入绘画的创作。石涛在画论里提出“黄山是我师,我是黄山友”,包括从梅清那里得来的“我自用我法”,也表现了他的反叛意识,在许振看来,那是“一种天地之下,唯我独尊,藐视一切的雄浑”。

许振评价说,不能把石涛所有作品都笼统称为是精品,他有非常妙的神来之作,也有很多粗鄙之作。为什么石涛在后来有很大的影响?主要原因是他提出的“一画论”,其次是因为当时的新安画派或者说黄山画派,以自然为师,摆脱了当时画坛的泥古之风,造就了黄山画派在历史上所拥有的地位。

绘画艺术一定是“从有用,到无用”

谈到中国画,特别是山水画,无法绕开黄宾虹先生。他也是歙县人,他一生中九上黄山,是非常有情怀的一个画家。“黄宾虹不仅有传家的诗书底子,而且是很有血性的一个人。在戊戌变法时他也是非常活跃的,还给谭嗣同写信,然后被追捕之下跑到上海,一待就是30多年。”

黄宾虹早年以编书、讲学为主,他在上海期间编了很多书,出了很多画册。因为阅画无数,他在60岁前基本以临摹为主,60岁以后由“白宾虹”渐成“黑宾虹”,成为中国山水画的集大成者,不仅仅是山水,他的书法、花鸟画也都有很高的成就。

黄宾虹精于用笔,娴于施墨,晚年总结作画经验时提出“五笔七墨”之说,影响深远。五笔是用笔“平、留、圆、重、变”,七墨指“浓、淡、破、泼、焦、积、宿”七种墨法。五笔七墨使画面黑密厚重,浑厚华滋。

一说中国画技法,经常有人会问,到底是传统重要还是创新重要?对此许振有自己的理解。他觉得问这句话的人,首先要看是处于什么年龄阶段,“如果是刚开始学习的话,不学习传统拿什么来变法?如果是画到六七十岁了还在一味强调传统,那就是拿传统来掩盖自己的愚蠢。”

许振印象很深,18岁时听老师说黄宾虹是非常了不起的大画家,他和一个同学特意屁颠屁颠跑去南京看黄宾虹的画展,“对着作品,左看右看上看下看,那时觉得黑乎乎的一片,真的不知道好在哪里。”如今回头看,“那时还不懂什么叫笔法,什么叫墨法,不知道笔墨里边的天地宽,也不知道人格笔墨即是修养。黄宾虹不仅把笔法墨法在‘技’的层面研究得非常到位,同时他把‘道’的层面也提升到很高的高度。所以说没有非常好的基础,谈不上去变法。”

许振认为,绘画艺术一定是从有用到无用。一开始是拿起笔墨去表现某个对象,最后一定要拿对象来作为笔墨的支撑。如同欣赏黄宾虹的作品,若还只是从他表现的对象去看表现得如何,那是根本就没有弄明白他的东西高级在哪里。怎么看黄宾虹的作品?“要看他如何用不同的笔法、不同的墨法进行编织,重新构建画面。这种编织的东西,完全是一种抽象,抽去原有,摆脱对象对你的限制,借助于抽象去表现另外一个东西,这才是艺术最重要的。”在他看来,艺术作品的创作需要充分地放飞自我,“随心所欲,遗其关系限制之处”。他特别指出,中国画就像陈年的老酒,各种成分积累到一定程度,就形成了一种文化品位。“现在很多人学黄宾虹的样式,但是无法抵达,因为他那个‘锅’里是很多味‘中药’慢火炖出来的。”

“你中有我”还是“我中有你”

许振对黄山有很深的感情,他记得很清楚,十八九岁时他第一次去黄山写生时拍到过蓬莱三岛,“现在再去,你站在同一个角度,也没办法再看到蓬莱三岛了。因为蓬莱三岛前右边那棵松树已经长得很大,挡住了视线;原来蓬莱三岛上面的一棵小松树,也变成了干枯枝。”他记得,有一年春节在黄山,年三十晚上刚下了大雪,天地一片苍茫,一个人在黄山上听着雪花洒落在松树间的“沙沙沙”声,看着满天的繁星,有一种超凡入圣的感觉,“人间仙境不过如此”。他不由得会去重新拷问,自己与自然之间到底是一种什么样的关系?是“你中有我”还是“我中有你”?

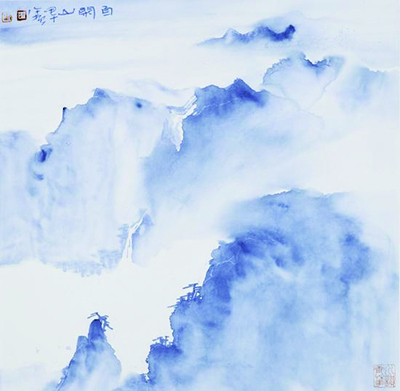

特别巧的是,“水韵青花”的缘分也来自于黄山。2012年许振去黄山,一次雨过天晴,他眼前呈现出一片天青色,“当时觉得这就是天国吧,这就是童话世界吧,这样的一尘不染”。更没想到,后来那片天空竟在脑海里挥之不去。他开始琢磨,到底是什么,这样挥之不去。“后来我发现了,是纯净,一直萦绕着我,迟迟不能把它放下。”从那开始,不知不觉间许振把“水韵青花”画到了今天。在这个过程里,水墨、青花是不断变化的,但许振抱持着基本一点:“非常通透、非常纯净的感觉,这个东西不能丢掉。”

在许振看来,好的山水作品,一定是不离自然而超越自然,山水的语言表达的是“人之情”。

正是遵循“艺术作品和作者之间必不可少、无法绕开的关系”,许振告诫大家“人要能做到归位”,也就是说,人生应当经历“实、虚、空”三个阶段,“比如说我们刚上大学或者是刚开始画画,那时一定是要追求“实”——技法也好,经历也好,阅历也好,应该最大限度、实实在在地去追寻,尽可能以最大精力去学习更多的东西,把底子给打好。然后进入“虚”的阶段,要“有所为有所不为”,要敢于放弃所谓明智的选择。随着年龄的增加、阅历的增加,最后进入“空”的阶段,要放下功名利禄,把自己与社会融为一体、与自然融为一体。在许振看来,在成长过程中,一个人该进入某个阶段而没有进入,就会变得贪婪、受限。

许振说他创作“水韵青花”,既不是为了表现古人,也不是为了表现某个具体场景,“虽写实家亦理想家也”(王国维语)。他觉得艺术作品一定要有鲜活的个性,他的“水韵青花”就是他个人的自然观、价值观以及艺术主张。让他欣慰的是,“艺术,是没办法作假的,最后只能找到与自己身上的气质相吻合的东西,才能够取得真正的成就”。许振觉得,用“水韵青花”的那种单纯去表达一个纯净的世界,既是人心里该有的,也是每个人心里所渴望的。

文/北京青年报记者李喆图/许振

友情链接